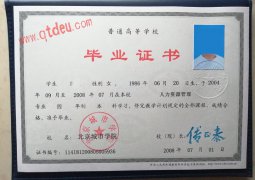

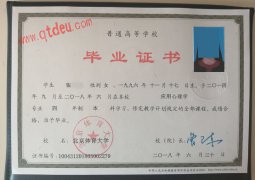

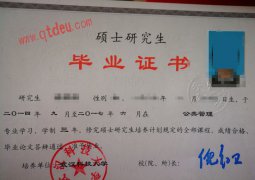

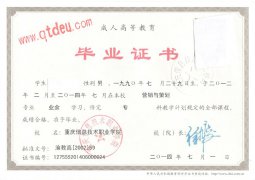

北京信息科技大学|毕业证|长什么样cox图由教育部统一印制发放给各个大学,北京信息科技大学|毕业证|长什么样cox历届毕业证样本由高中生受益网搜集整理发布,样本图片有多处防伪标识。如需查看模板请点击大学毕业证希望对您有所帮助。北京信息科技大学由原机械部所属的北京机械工业学院和原电子部所属的北京信息工程学院于2008年合并组建,办学历史可追溯到20世纪30年代。[1]北京信息科技大学(beijing information science and technology university),位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校;入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是“一带一路”中波大学联盟首批成员。[1]。截至2019年9月,学校有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,坐落于海淀区和朝阳区,占地500亩;设有研究生院以及18个学院(部、中心),开设39个本科专业,有一级学科硕士点14个、二级学科硕士点43个,4个专业硕士学位授权种类、8个工程硕士授权领域;有专任教师913人,双聘院士11人,全日制本科生10916人、研究生1430人、留学生159人。[1]。专业学位授权类别4个

北京信息科技大学|毕业证|长什么样cox图由教育部统一印制发放给各个大学,北京信息科技大学|毕业证|长什么样cox历届毕业证样本由高中生受益网搜集整理发布,样本图片有多处防伪标识。如需查看模板请点击大学毕业证希望对您有所帮助。北京信息科技大学由原机械部所属的北京机械工业学院和原电子部所属的北京信息工程学院于2008年合并组建,办学历史可追溯到20世纪30年代。[1]北京信息科技大学(beijing information science and technology university),位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校;入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是“一带一路”中波大学联盟首批成员。[1]。截至2019年9月,学校有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,坐落于海淀区和朝阳区,占地500亩;设有研究生院以及18个学院(部、中心),开设39个本科专业,有一级学科硕士点14个、二级学科硕士点43个,4个专业硕士学位授权种类、8个工程硕士授权领域;有专任教师913人,双聘院士11人,全日制本科生10916人、研究生1430人、留学生159人。[1]。专业学位授权类别4个

专业学位授权领域8个

院系设置

14个学院

校 训。简 称

信息科大、bistu

创办时间

1937年

类 别

公立大学

类 型

理工

属 性

卓越工程师教育培养计划(2011年入选)

主管部门

北京市

现任领导

党委书记:王传亮

校长:王永生。。北京机械工业学院

北京信息科技大学历史发展

1937年,北平市立高级商业职业学校设立。

1946年,国立北平高级工业职业学校设立。

1958年,北京机械学院成立。

1972年,北京机械学院迁往陕西与陕西工业大学合并组建了陕西机械学院,部分以印刷专业为主在北京黄庄成立了北京印刷学院。

1986年,陕西机械学院北京研究生部和北京机械工业管理专科学校合并成立北京机械工业管理学院。

1990年11月,学校更名为北京机械工业学院,隶属中华人民共和国机械工业部。

1998年9月,学校划转北京市管理,成为中央与地方共建、以北京市管理为主的普通高等学校。[2]

北京信息工程学院

1978年,第四机械工业部1915所举办北京大学第二分校,隶属第四机械工业部。

1985年北京大学第二分校升格为北京信息工程学院,隶属于中华人民共和国电子工业部。

1985年,学校更名为北京信息工程学院,隶属中华人民共和国电子工业部。

1985年1月,经国家教育部批准,学校更名为北京信息工程学院。

1996年12月,原电子工业部所属的北京信息工程学院、电子工业管理干部学院、北京成人电子工业学院三所在京院校合并成立新的北京信息工程学院。

2000年,北京信息工程学院划转北京市管理。[2]

北京信息科技大学合并之后

2003年8月21日,北京市委、市政府决定由原北京机械工业学院和北京信息工程学院合并组建北京信息科技大学。

2008年3月26日,教育部批准正式设立北京信息科技大学。

2011年9月,学校获批为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。[3]

2016年12月,学校获评为首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。

2017年,学校首次入选“高等学校学科创新引智计划” (简称“111计划”)。[4]

北京信息科技大学办学条件

北京信息科技大学院系专业

据2019年10月学校官网显示,学校设机电工程学院、仪器科学与光电工程学院、自动化学院、信息与通信工程学院、计算机学院、经济管理学院、信息管理学院、马克思主义学院、公共管理与传媒学院、外国语学院、理学院、国际交流学院等14个学院以及研究生院、体育部、计算中心、机电实习中心、电子信息与控制实验教学中心和继续教育学院等教学机构,有39个本科专业。[5]

| 专业设置 | |

| 学院 | 专业名称 |

| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程 |

| 仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器、光信息科学与技术 |

| 自动化学院 | 自动化、电气工程及自动化、智能科学与技术 |

| 信息与通信工程学院 | 通信工程、电子信息工程、物联网工程 |

| 计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息与计算科学 |

| 经济管理学院 | 经济学、会计学、财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理 |

| 信息管理学院 | 信息管理与信息系统、信息安全、电子商务、审计学、管理科学 |

| 公共管理与传媒学院 | 行政管理学、传播学、网络与新媒体 |

| 外国语学院 | 英语 |

| 理学院 | 信息与计算科学、电子信息科学与技术、统计学、数理实验班 |

| 马克思主义学院 | --- |

| 国际交流学院 | ---[6] |

北京信息科技大学师资力量

截至2019

校园活动剪影(19张)

年9月,学校有专任教师935人,其中61.12%具有博士学位,53.26%具有高级职称;双聘院士11人,国家级优秀教学团队1个,全国高校黄大年式教师团队1个;全国优秀教师2人,国家百千万人才工程1人,北京市新世纪百千万人才工程4人,北京学者3人,长城学者6人;北京市优秀教师11人,北京市优秀教学团队8个,北京市教学名师14人,北京市属市管高校创新人才15人,青年拔尖人才45人,北京市人才强教深化计划骨干教师107人;北京市海外高层次人才4人,北京市属高校人才强教计划特聘教授4人、讲座教授3人。兼职博士生导师30人,硕士生导师345人。[1]

国家级优秀教学团队:高等数学教学团队(许晓革)[7]

全国高校黄大年式教师团队:机械工程教师团队[8]

国家百千万人才工程:祝连庆

全国优秀教师:苏中等

北京市优秀教学团队:电子信息与控制实验教学中心教学团队(李邓化)、工商管理专业教学团队(曲立)、工程图学教学团队(王建华)、测控技术与仪器专业教学团队(董明利)、机械设计教学团队(郝静如)电子信息工程专业教学团队(周金和)、软件工程专业教学团队(刘建宾) 等

北京信息科技大学教学建设

质量工程

截至2019年9月,学校有国家级特色专业建设点4个、北京市特色专业建设点9个,北京市属高校首批“一流专业“1个,3个专业入选教育部"卓越工程师教育培养计划",4个专业通过工程教育专业认证,2个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”;有国家级实验教学示范中心2个、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级工程实践教育中心建设单位1个,北京市实验教学示范中心5个、北京市校外人才培养基地5个。[1]

国家级特色专业:车辆工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术

国家级实验教学示范中心:电子信息与控制实验教学中心

国家级工程实践教育中心:北京信息科技大学-中兴通讯有限公司实践教育中心(通信工程学院与中兴通讯股份有限公司合建)

教育部卓越工程师教育培养计划专业:自动化、通信工程、网络工程

工程教育专业认证专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、通信工程

教育部地方高校本科专业综合改革试点专业:自动化、计算机科学与技术

北京市特色专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程、测控技术与仪器、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统

北京市实验教学示范中心:计算机实验教学中心、电工电子实验教学示范中心、机械工程实验教学示范中心、文管综合实践教学中心

北京市属高校一流专业:测控技术与仪器

北京市人才培养模式创新实验区:以信息类为主的特色专业应用型人才培养模式创新试验区

北京市精品课程:机械原理、工程制图、数据库系统基础、数字电路与逻辑设计、高等数学、运营管理等[9]

教学成果

2009年-2014年,学校取得国家级教育教学成果特等奖1项、一等奖1项、北京市教育教学成果奖14项,其中一等奖4项、二等奖9项、列入国家级规划教材选题17本、市级精品教材16本、出版教材113部。学生在全国及北京市各类学科竞赛中获奖达935人次。

国家级教育教学成果一等奖:强化特色,服务首都,提升应用型人才的工程实践和创新能力[10]

北京信息科技大学学科建设

截至2019年9月,学校有一级学科硕士点14个,二级学科硕士点43个,4个专业硕士学位授权种类、8个工程硕士授权领域;有北京市重点学科3个,重点建设学科9个,北京高精尖学科1个。[1]

重点学科

北京市重点学科:机械电子工程、精密仪器与机械、技术经济与管理

北京市重点建设一级学科:机械工程、管理科学与工程

北京市重点建设二级学科:应用数学、测试计量与仪器、信号与信息处理、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、计算机应用技术、企业管理[11]

硕士学位

一级学科硕士点:软件工程、数学、管理科学与工程、工商管理学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、电气工程、应用经济学、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、马克思主义理论[12]

二级学科硕士点:光学工程精密仪器与机械、测试计量技术与仪器、信号与信息处理、通信与信息系统、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、导航制导与控制、电力电子与电力传动、电机与电器、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、网络信息检索与内容理解、软件工程、国民经济学、数量经济学、金融学、会计学、管理科学与工程、企业管理、技术经济及管理、微电子学与固体电子学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、信息管理与信息安全、管理科学与工程、马克思主义中国化研究、计算机语言学、智能传感与信息处理、生物传感与医学仪器、数字文化传播、机械设计及其自动化、机械电子工程、机械设计理论、先进装备动力学及控制、先进制造设备、工业设计、车辆工程

专业学位授权点:工程(仪器仪表工程、机械工程、车辆工程、控制工程、计算机技术、电子与通信工程、物流工程、工业工程)、工商管理(mba)、会计(mpacc)、新闻与传播[13]

北京信息科技大学学术研究

北京信息科技大学科研机构

校园风采(7张)

截至2019年9月,学校有国家“111计划”学科创新引智基地1个,省部级重点实验室26个,其中教育部重点实验室2个,北京实验室1个,北京市重点实验室6个,北京市国际科技合作基地3个,北京市哲学社会科学研究基地1个、北京市高校工程中心1个,教育部创新团队1个,北京市属市管高校创新团队27个,[1]参与建设国家“2011”协同创新中心1个,参与建设北京高精尖中心1个,参与建设北京实验室3个,原部委实验室5个。[14]

国家“111计划”学科创新引智基地:先进光电子器件与系统学科创新引智基地

教育部重点实验室:现代测控技术教育部重点实验室、光电测试技术与仪器教育部重点实验室

北京实验室:光纤传感与系统北京实验室

北京市重点实验室:传感器北京市重点实验室、机电系统测控实验室、网络文化与数字传播北京市重点实验室、光电测试技术北京市重点实验室、高动态导航技术北京市重点实验室&、绿色发展大数据决策北京市重点实验室

北京市(高等学校)工程研究中心:光电信息与仪器工程研究中心

北京市国际科技合作基地:先进光电子器件与系统北京市国际科技合作基地

北京市哲学社会科学研究基地:北京知识管理研究基地

2011北京市协同创新中心:北京世界城市循环经济体系(产业)协同创新中心

共建实验室(国家“2011”协同创新中心):北京电动车辆协同创新中心

共建实验室(北京高精尖创新中心):材料基因工程北京高精尖创新中心

共建实验室(北京实验室):新能源汽车北京实验室、生物医学检测技术及仪器北京实验室、国家经济安全预警工程北京实验室

原部委实验室:多轴复合机床关键部件研究应用技术实验室、现代光电测试技术实验室、trs软件开放实验室、计算机系统开放实验室、信息与通信系统实验室、信息获取与检测实验室[15]

北京信息科技大学科研成果

北京信息科技大学(16张)

2007至2009年,北京信息科技大学连续以第一单位获得国家科学技术奖4项;2017年,获得国家科学技术奖1项。2018年,发明专利授权数96项,近两年新增省部级奖项10项。[1]

国家科技进步奖二等奖(不完全统计):现代仪器制造柔性研发平台的创建及系列产品开发(2007年、第一完成单位)、消费类产品中有毒有害物质的评价技术平台(2008年、第一完成单位)、非牛顿流体流变学特性测试技术研究及应用(2009年、第一完成单位)等

国家技术发明奖二等奖(不完全统计):国防军工项目(涉密)(2008年、第一完成单位)等

教育部科学技术进步奖(不完全统计):复杂几点装备运行安全保障及故障预报技术(2012年)、动物源性食品检测方法和可追溯技术研究与集成示范(2012年)等[16]

北京信息科技大学学术资源

馆藏资源

截至2017年12月,北京信息科技大学图书馆收藏纸质图书109万余册,电子图书、电子期刊共计274万余册,中外文纸质现刊1343种;有中国知网、万方、维普、超星电子图书、新东方多媒体英语学习库、软件通、it技能在线学习平台、经济信息类数据库、创业就业数据库等中文数据库和scie、cpci、ei、sciencedirect、springer、emerald、ebsco、iel、acm、asme、spie等外文数据库共计65个;建有数字图书馆,有服务器20台,存储设备可用容量157tb。[17]

学术期刊

《北京信息科技大学学报》是美国“剑桥科学文摘(csa)数据库、俄罗斯“文摘杂志”、“中国期刊全文数据库”、“中国核心期刊(遴选)数据库”、“中国知网”、“万方”等多家数据库来源期刊。

《北京信息科技大学学报》主要刊登信息技术、现代制造技术、光机电一体化、通信工程、计算机技术、自动化技术,基础科学研究、知识管理与技术经济等方面的理论研究与实验研究学术论文。[18]

北京信息科技大学合作交流

截至2019年6月,学校已与近80所国(境)外高校建立校际合作关系,是“一带一路”中波大学联盟首批成员。聘请11位国外大学校长担任校学术委员会荣誉委员,聘请蒙代尔等46位世界知名学者担任荣誉教授,联合清华大学、英国剑桥大学牵头成立先进光电子技术国际合作联合实验室,“先进光电子器件与系统学科创新引智基地”入选国家“111计划”。[1]

北京信息科技大学文化传统

北京信息科技大学学校标志

校徽

校徽

学校的校标基本构图由“信息科大”汉语拼音的声母组成,标志外圈的四个线条组成的图案代表宇宙的宏观世界,标志的中心图案代表宇宙的微观世界,图案以冷、暖两色调组成,暖色代表活力创新,冷色调代表智慧科技。整个图案寓意北京信息科技大学探索、追求宇宙宏观与微观世界的真理。[19]

北京信息科技大学校园文化

校训

毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-毕业证大全

毕业证样本_大学毕业证_高中/中专-毕业证大全